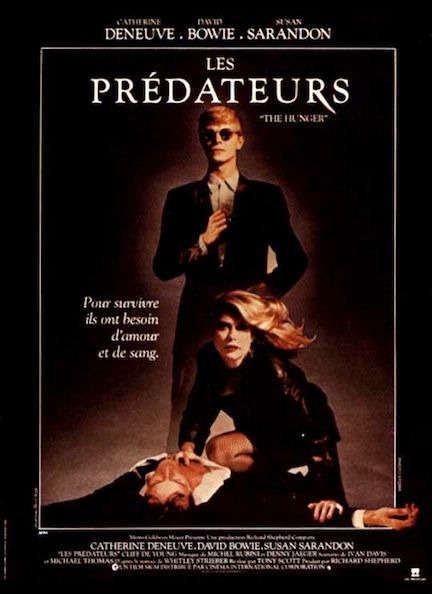

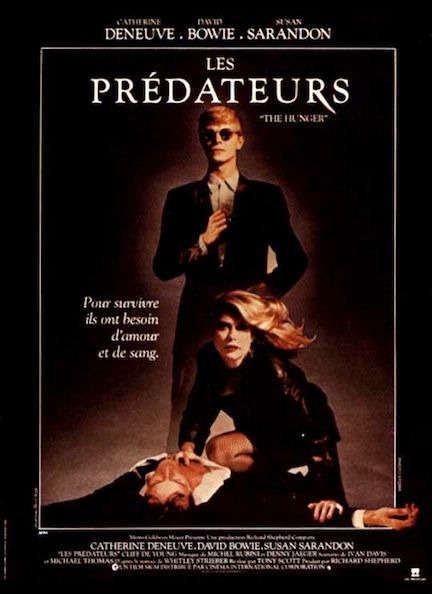

The Hunger – ou

Les Prédateurs est la première réalisation (en termes de long métrage) de

Tony Scott, le frère du célèbre Ridley, en 1983. C’est également l’adaptation du roman éponyme de Whitley Strieber. Tony Scott s’était déjà fait connaître par des réalisations de publicités, tandis que son frère, lui, avait déjà sorti deux films aujourd’hui cultes, Alien, en 1979, et Blade Runner, en 1982. Et cette influence fraternelle se fera notamment ressentir dans

The Hunger, à travers une réalisation unique.

The Hunger, boudé injustement à sa sortie, constitue un film au genre hybride, entre film d’horreur, film romantique et influence érotique, sur une thématique d’addiction amoureuse teintée d’une phobie du vieillissement. Enfin, le film renouvelle le film de vampires, présentant des créatures différentes de celles présentées dans les adaptations de Bram Stoker et dans les films « habituels » du genre.

Le thème des vampires, créatures de la nuit, forcées de se nourrir de sang humain et de séduire, envers et contre tout, se trouve transposé dans un New-York moderne – enfin, du moins dans les années quatre-vingt. Jeunes et beaux, John Blaylock (David Bowie) et Miriam (Catherine Deneuve) sont un couple d’immortels, fusionnels et remplis de classe, non-soumis aux lois du vieillissement. Pourtant, sous ces débuts quasi-idylliques – toujours teintés d’un mysticisme envoûtant – les évènements prennent une dimension funeste : John se met à vieillir à une vitesse effrénée, ce qui le pousse à aller voir une scientifique, Sarah Roberts (Susan Surandon), travaillant sur la question du vieillissement accéléré. Prenant John pour un fou lorsqu’il vient la voir pour lui dire qu’il a pris vingt ans en quelques heures, Sarah refuse de lui parler, jusqu’à ce qu’elle le revoit plus tard dans la même journée, et qu’elle se rende compte qu’il ressemble alors à un vieillard de presque une centaine d’années.

Voici un film d’une extrême

sensualité – et pas juste à cause d’une scène sexuelle entre Deneuve et Sarandon – qui renvoie parfaitement l’image de vampires libidineux qui ne laissent personne de marbre ; ils sont de dangereux prédateurs. La réalisation est dès lors représentative de cette volupté, les choix de plans permettent de créer une synesthésie sans limite, l’esthétique générale de l’image promettant une lascivité à fleur de peau. Un corps qui ondule, des lèvres qui remuent pour chanter, une artère qui bat à la chamade, le désir fulgurant, tout se transmet par les images – et le son- avec une facilité déconcertante. Les gros plans – fétichistes notamment – constituent le moyen privilégié d’immiscer le spectateur dans la réalité des créatures surnaturelles plus diurnes que nocturnes, dans ce film du moins. De façon générale, la mise en scène se révèle être un beau tour de force de la part de Tony Scott, bon maître du rythme – tout au long de sa carrière tristement finie en 2012. Dans ce premier film, pourtant, le rythme se veut langoureux, prudent. Après des siècles d’existence, il est délicat d’apprécier l’écoulement du temps de la même façon qu’un mortel. Et en même temps, le titre original, The Hunger, littéralement « la faim » , symbolise cet appétit que les vampires ressentent pour le sang des humains, mais aussi, en seconde interprétation, dans ce sentiment progressivement paroxystique de désir que nous nourrissons pour une personne qui nous attire irrémissiblement.

Mais le thème viscéral du film, c’est la

dépendance amoureuse, l’addiction charnelle, la déraison causée par l’attirance physique et émotionnelle, un thème qui épouse parfaitement celui des vampires, perdus dans une époque qu’ils ont appris à connaître, sur laquelle ils ont une totale maîtrise sans être soupçonnés, obtenant toujours ce qu’ils convoitent. D’ailleurs, soulignons la première scène du film, baignée dans une musique moderne, dans des décors nocturnes artificiels, où des personnages secondaires, inconscients, dansent et s’enivrent, sans se rendre compte qu’ils évoluent aux côtés de Miriam et John, assoiffés et qu’ils vont succomber au couple fatal. "Dès cette scène le ton est donné : le couple charme avec aisance puis tue, ne nouant aucun lien avec le présent, vivant juste dans leur monde à part, seuls, sans le moindre sentiment pour leurs victimes. Et pourtant, jamais une once d’agressivité ou de bestialité n’apparaît sur les visages des deux personnages : ils sont raffinés, liés par l’amour, par l’immortalité. Ce contraste entre leur civilité et leur nature profonde empreinte de violence est déroutant. Le comble de la grâce revient encore une fois au personnage de Miriam, résolument le plus puissant des deux, enjôleur. Une personne à laquelle il est impossible de résister, ce que Sarah apprend à ses dépens : quand Miriam veut quelque chose, elle l’obtient toujours.

La

peur du vieillissement prend toute son ampleur dans le film, surtout à travers le personnage de Miriam, d’une splendeur éternelle, sans le moindre signe de dégradation du temps malgré son (très) grand âge. Ce qui n’est pas le cas de John, voué à se voir pourrir dans un mouvement ascendant fulgurant ; la jeunesse s’effiloche avant qu’il puisse avoir le temps de s’en rendre compte, en une poignée d’heures, les années se sont marquées sur la peau autrefois immaculée. Une altération que Miriam ne peut supporter, elle-même étant le symbole de jeunesse infinie, de la beauté impérissable. Pour subsister – et donc rester infiniment jeune – il faut se nourrir de sang, en ôtant des vies pour conserver son éclat: cette logique cruelle permet de continuer à exister, tels des parasites usant les humains jusqu’à plus soif. Ce qui n’est pas sans rappeler la légende entourant la comtesse Báthory. Parce que si Miriam clame à John qu’entre eux c’est « forever », la logique derrière pourrait être, en tout cas, jusqu’à ce qu’elle s’éprenne de quelqu’un d’autre, et forcément, tant que John n’est pas atteint par le poids de ses années terrestres.

Enfin,

The Hunger présente une vision novatrice du

vampire : déjà, rien que par le fait que jamais le mot « vampire » n’est évoqué, qu’on ne parle pas de chasseurs de vampires et qu’il n’y a pas une multitude de croix et d’ail. Aussi, John et Miriam ne sont pas exclusivement nocturnes, ils peuvent sortir le jour sans se transformer en tas de poussière. Notons aussi qu’ils se fondent parfaitement dans la société, ne sont pas figés dans leur époque d’origine, s’habillent assez classiquement, paraissent définitivement « normaux », donnent même une leçon de musique à une jeune voisine une fois par semaine. Ainsi, enfouis dans cette normalité, au lieu de dormir dans des cercueils, ils dorment dans un lit et n’ont pas d’énormes canines proéminentes – rétractables ou non. Personnages en marge de la société parce qu’ils vivent enfermés dans leur solitude immortelle, et, en en parfaite adéquation avec la communauté parce qu’ils passent inaperçus, les Blaylock sont des vampires d’un genre tout à fait différent que celui auquel le public a été habitué, ce qui n’est sûrement pas pour déplaire. Ils rejoignent cependant l’image traditionnelle des vampires parce qu’ils fonctionnent sur la logique d’Eros et Thanatos, fondant leur existence sur le désir, le sexe et la mort.

Dans une atmosphère sensuelle et décadente, Tony Scott filme avec volupté les magnétiques Deneuve et Bowie, deux créatures surnaturelles et désirables, pour le pire des mortels qui les entourent, sur une toile de fond d’amour obsessionnel et de peur maladive du vieillissement.

•

La séquence d'ouverture