Hello CIN !

Dans le thème de cette SàT qui a trait aux acteurs ayant un physique hors norme, je vais vous narrer l’histoire de

Divine (né

Harris Glenn Milstead),

célèbre drag-queen des années 70 et 80 qui a touché tout d’abord au

cinéma en devenant l’égérie de John Waters, puis à la musique en

interprétant de nombreux titres dance et disco dans les 80’s.

♦

LA JEUNESSE DE HARRIS GLENN MILSTEAD (1945-1965) ♦

Harris Glenn Milstead est né le 09 octobre 1945 à

Baltimore, Maryland

de l’union de Harris Bernard et Diana Frances Milstead. Le foyer

Milstead était une famille américaine de classe moyenne supérieure. La

famille est relativement riche et essentiellement conservatrice. Les

Milstead ont su profiter du système et travailler là où il fallait

pendant la seconde guerre mondiale, ce qui a permis à la famille à la

sortie de la guerre d’être dans une position économique plutôt

confortable. Le Père de Glenn n’a pas pu participer à la guerre du fait

d’une maladie neuro-musculaire.

Etant enfant unique et tellement désiré (Il y eu deux fausses couches

avant la naissance de Glenn), l’éducation de Glenn fut plutôt permissive

voire même gatée. Les parents de Glenn cédaient à tout ce que voulait

leur fils y compris la nourriture ce qui entraina chez l’enfant un

problème de surpoids.

Lorsque Glenn eut 12 ans, la famille déménagea à

Lutherville,

une banlieue de Baltimore. Glenn a alors fréquenté le lycée de Towson

d’où il en sortit diplômé en 1963. En raison de son surpoids, Glenn

n’était pas destiné à faire des travaux trop laborieux et il développa

une passion pour la peinture, l’art et les fleurs. Ainsi, à 15 ans il

commença un travail à temps partiel chez un fleuriste local. Pendant ce

temps il suivit aussi un régime qui lui fit perdre de nombreux kilos et

lui redonna confiance en lui.

A partir de ses

17 ans,

Glenn se réveilla sexuellement parlant et se rendit compte qu’il était

autant attiré par les hommes que par les femmes. Devant cette

orientation sexuelle, qui était encore à cette époque un sujet plus que

tabou dans la société américaine conservatrice et conventionnelle, ses

parents l’envoyèrent chez un psychiatre.

En 1963, un fois son diplôme en poche, Glenn s’inscrit dans une école de

coiffure et, une fois ses études terminées, trouva un travail chez un

coiffeur local. Mais Glenn s’ennuya très vite et arrêta tout travail

pour vivre aux crochets de ses parents qui, comme à leur habitude, ne

lui refusèrent rien. Il mena la belle vie et ses parents lui payaient

toute dépense que ce soit en vêtements couteux ou voitures. Ils payèrent

même, quoique à contrecœur, des soirées où Glenn pouvait se travestir

afin de ressembler à son actrice préférée,

Elizabeth Taylor.

Ces soirées d’excès eurent raison de son régime et Glenn repris peu à

peu du poids et ne perdit plus jamais ces kilos en trop au contraire.

♦

LA NAISSANCE DE DIVINE (1966-1968) ♦

Au milieu des années 60 et grâce à ses soirées, Glenn élargit son cercle d’amis dont

David Lochary (avec qui il partagera souvent l’affiche) et

Carol Wernig. C’est grâce à ce dernier que Glenn fait la connaissance et se lie d’amitié avec un certain

John Waters. Cette amitié et cette fidélité sera toujours présente jusqu’à la mort de Glenn.

Le trio composé de Glenn, Lochery et Waters sortent souvent ensemble et

trainent dans des bars de Hippies afin de fumer de la marijuana. En

voyant Glenn travesti, Waters a commencé le premier à lui donner le doux

surnom de

Divine en déclarant à son sujet qu’il était «

la plus belle femme du monde ou presque ».

Waters avait le doux rêve de faire des films mais surtout de faire les

films les plus trash de l’histoire du cinéma. Il a convaincu ses proches

amis de jouer dans ses films et tout ce petit monde s’est regroupé en

un collectif appelé les

Dreamlanders. Ce groupe était donc composé, entre autres, de Glenn, David Lochary,

Mary Vivian Pearce et

Mink Stole.

Cette joyeuse bande d’amis tournait leurs films les dimanche

après-midi. Et, en 1964, en est sorti un premier court-métrage intitulé

Hag in a black leather jacket qui est totalement passé inaperçu.

Pas de chance non plus en 1966 pour le film

Roman Candles

qui lui aussi connu un succès plus qu’illusoire. Dans ce film, Waters

commence à mettre sa patte du sordide et du trash en y faisait

l’apologie du vol, et de toute pratique pouvant contrarier une Amérique

puritaine. Ainsi, il décide d’y faire apparaître

Divine déguisée en nonne qui de surcroit fume comme un pompier.

Le troisième court de Waters s’intitule

Eat your makeup

et on y voit Divine grimé en Jackie Kennedy tout récemment veuve de son

président de mari qui enlève des top-modèles pour leur faire manger

leur maquillage.

Lors de ces débuts d’acteur dans des films underground, Divine a bien

entendu caché à ses parents conservateurs ses activités. Il pensait que

ses parents ne pourraient pas comprendre à la fois son mode de vie et

son choix quand à jouer dans des films très controversés et de mauvais

gout. En parallèle, les parents de Divine lui ont offert un salon de

coiffure en espérant que leur fils se range un peu et devienne un peu

plus responsable au niveau financier et d’arrêter toutes ses dépenses

extravagantes. Même si Divine accepte le deal et travaille donc dans le

salon de coiffure offert, il en refuse la responsabilité et la gestion

laissant cela à sa mère.

En 1968, il décide de quitter le foyer familial et s’installe en location dans un petit meublé de Baltimore.

♦

L’ASCENSION DE DIVINE (1968-1970) ♦

De 1969 à 1970, Waters enchaine trois films dont la vedette est toujours

Divine. Ces trois films représentent une escalade dans le mauvais gout.

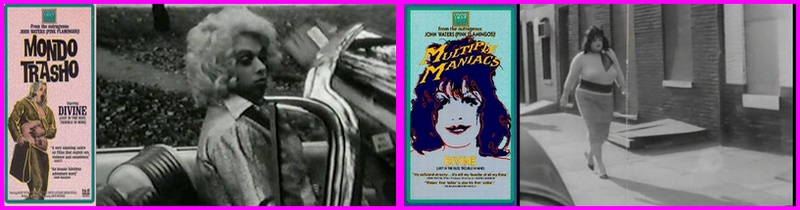

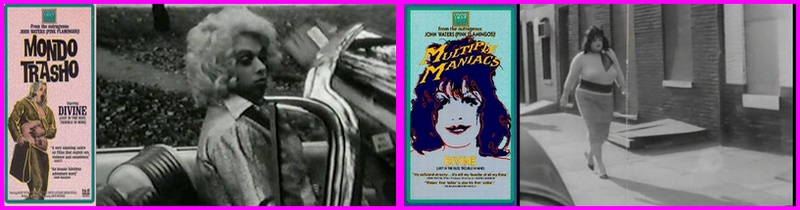

Dans

The Diane Linkletter story (1969), Divine y

incarne Diane Linkletter une jeune fille qui se rebelle contre ses

parents conservateurs qui tentent de la faire rompre d’avec son petit

ami hippie et toxico. La jeune fille se drogue à son tour et se suicide

après s’être complètement camée au LSD. Ce film relate des faits réels

et ne sera jamais diffusé en salles pour des raisons juridiques.

Dans

Mondo Trasho (1969), Divine campe une « bombe

blonde corpulente » qui conduit comme une folle autour de la ville et

écrase un auto-stoppeur. C’est dans ce film que Divine se fait enfin

remarqué et des critiques du Los Angeles Free Press déclarent que «

Divine, le sex-symbol de 300 livres est sans aucun doute une sorte de découverte ».

Pour

Multiple Maniacs (1970), Divine devient Lady

Divine, une femme qui tient une exposition appelée « la cavalcade de la

perversion » qui devient le théâtre du meurtre des visiteurs de la dite

exposition. Le film contient de nombreuses scènes controversés comme

celle où Lady Divine se masturbe avec un chapelet alors qu’elle est

assise sur un banc d’église, ou celle où Lady Divine tue son petit ami

et lui mange le cœur ensuite (qui est en fait un cœur de bœuf mais qui

avait un peu pourri en étant resté sur le plateau de tournage toute la

journée). A la fin du film (Attention SPOILER !!), Lady Divine est

violée par un homard géant nommé Lobstora ce qui la conduit direct à la

case folle à lier et surtout à un mass-murderer avant d’être elle-même

abattue par la garde nationale. Multiple Maniacs a été le premier film

de Waters à retenir l’attention générale et Divine y confirme son statut

de nouveau talent puisque dans une émission, la radio du

Nouveau-Mexique KSFX déclare que «

Divine est incroyable ! Elle pourrait amorcer une nouvelle tendance dans les films ».

♦

DIVINE EN PLEINE GLOIRE (1971-1988) ♦

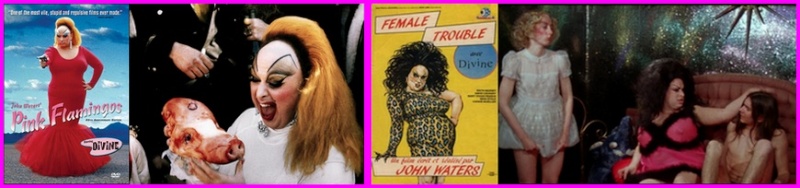

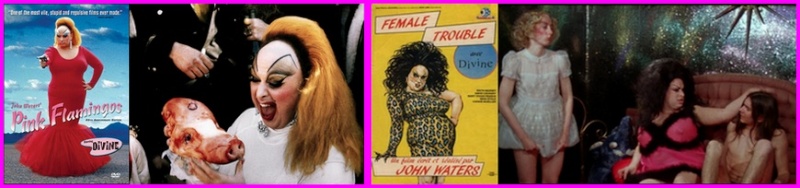

En 1972, John Waters réalise

Pink Flamingo qu’il qualifie lui-même comme un «

exercice de mauvais gout

». Il donne à Divine le rôle de Babs Johnson qui vit dans une caravane

rose avec sa mère, son fils et une amie. Babs a acquis une réputation

qu’elle défend par tous les moyens, celle d’être l’être le plus

répugnant des Etats-Unis. Aussi lorsque les gens veulent lui disputer

cette « palme », elle se rebiffe et ce sera à qui fera le pire pour

justifier cette place.

Grâce à ce film, et notamment UNE scène du film,

celle où Babs mange les excréments d’un chien,

Divine a définitivement laissé son empreinte dans le monde du cinéma.

Et cette scène est devenue l’un des moments les plus marquants de la

carrière cinématographique de Divine. Mais attention âme sensible

s’abstenir car la scène n’est vraiment pas très ragoutante.

Du coté vie privée, Divine a quitté son salon de coiffure, et a ouvert

une friperie de vêtements vintage à Provincetown, Massachussets mais

dont il s’est lassé très vite et a vendu le fond après avoir bradé tous

ses articles pour avoir de l’argent. Divine recommence alors à vivre aux

crochets de ses parents à qui il a encore gardé le secret sur son

activité cinématographique. Mais, en 1972, la poule aux œufs d’or

s’enfuit et ses parents refusent de continuer à financer son train de

vie exorbitant et lui coupent les vivres. Cela engendrera un gros

conflit entre Divine et ses parents et les ponts seront coupés pendant

près de dix ans.

En 1974, Divine joue le rôle de Dawn Davenport dans

Female Trouble

(toujours de Waters). Dawn Davenport est une jeune fille qui se rebelle

en devenant une délinquante et pour qui le crime serait un art. Et,

pour sublimer cet art, elle devient de plus en plus violente. Dans ce

film, Divine joue aussi le rôle masculin de Earl Peterson. Divine fut

très satisfait du film car, pour la première fois, il pouvait jouer un

rôle masculin ce qui lui permettait d’enlever l’étiquette de simple

acteur travesti.

En parallèle, il commence à jouer dans de nombreuses pièces de théâtre avec son amie

Mink Stole.

Tout d’abord, ce fut des pièces à petit budgets dans des salles plutôt

insignifiantes puis le dramaturge Tom Eyen lui propose le rôle d’une

infirmière de prison Pauline dans sa pièce

Women Behind Bars (c’est d’ailleurs à cause de son implication dans cette pièce que Divine n’a pas pu participer au film de Waters

Desperate Living

en 1977). Ce rôle de l’infirmière Pauline a permis de montrer le talent

de Divine sur scène puisque la pièce, après New-York, fut jouée à

Londres. Face au jeu de scène de Divine, Tom Eyen lui propose un nouveau

rôle dans sa pièce

La Femme au Néon. Divine y campe Flash Storm, une femme propriétaire d’un club de strip-tease à Baltimore.

En 1981, c’est un nouveau tournant pour Divine. Il fréquente le

Studio 54

et y fait de belles rencontres notamment des personnes qui évoluent

dans la sphère musicale. Divine se laisse conduire par ses nouveaux amis

qui voit en lui une nouvelle icône des clubs. C’est à ce moment que

sort le premier single intitulé

Born To Be Cheap.

Cette même année, Waters dirige à nouveau Divine dans son film

Polyester.

Divine joue Francine Fishpaw, mère au foyer de son état et un peu

alcoolique dont le mari gère un cinéma porno, la fille est nymphomane et

le fils est en quelque sorte un fétichiste des pieds. Bref une famille

peu reluisante mais la rencontre de Francine avec un play-boy sur le

retour qui lui fait miroiter maints rêves va bousculer l’équilibre

précaire de cette charmante famille. Ce film est une innovation car il

est en

odorama,

une carte à gratter avec des odeurs dessus est distribué avec le film

et le spectateur peut s’immerger un peu plus dans le film. Mais

attention, toutes les odeurs ne sont pas agréables, c’est quand même du

Waters, le roi du mauvais gout !!

Du point de vue de sa carrière musicale disco, Divine à fait 4 albums,

My first album (1982),

Jungle Jezebel (1982),

The story so far (1984) et

Maid in England (1988). Parmi les singles issus de ces albums très clubs et disco, nous avons des titres comme

Shoot your shot (1983),

Shake it up (1983),

You think you’re a man (1984),

I’m so beautiful (1984) qui revisite l’histoire de Blanche-Neige ou encore

Walk like a man (1985).

En 1985, Divine fait une petite infidélité à Waters en jouant dans deux films qui ne sont pas réalisés par lui. Le premier est

Lust in the dust,

une comédie qui se situe dans le far-west et où il joue le rôle de

Rosie Velez, une femme de petite vertu chanteuse dans un saloon en

concurrence avec une autre pour les gentillesses d’un homme. Le second

est

Trouble in mind où Divine n’y a qu’un petit rôle de

gangster gay mais l’acteur voulait ce rôle car il lui permettait de

jouer un homme et ainsi de sortir de son image de travesti.

En 1988, Divine joue à nouveau avec John Waters dans

Hairspray.

Divine y incarne Edna Turnblad, une mère de famille dont la fille Tracy

(Ricky Lake), jeune fille dodue et à la coiffure choucroute, veut être à

la mode et dans le coup. Et, pour y arriver, il faut danser dans

l’émission

le Corny Collins Show. Tracy époustoufle tout le

monde par sa façon de danser le madison et est sélectionnée pour être la

danseuse vedette du show à la grande joie de ses parents mais rivalités

et jalousies ne vont pas tarder à surgir. Dans

Hairspray,

Divine y a également le rôle masculin d’Arvin Hodgepile, le directeur

antipathique et raciste de la chaîne de télévision. Grâce à ce film,

Divine acquiert ses dernières marques de noblesse.

Le 7 mars 1998, soit trois semaines après la sortie de

Hairspray, Divine loge dans un hôtel de Los Angeles car le lendemain, il doit tourner dans la série

Mariés…deux enfants.

Après une journée de répétition, il rejoint son hôtel où il dine avec

des amis puis va dans sa chambre se coucher. Dans la nuit du 7 au 8

mars, Divine décède à l’âge de 42 ans des suites d’une apnée du sommeil

couplée d’une hypertrophie cardiaque certainement causée par son

obésité.

♦

L’APRES DIVINE ♦

Divine, bien qu’entouré d’amis fidèles, était une personne seule. Seul

il l’était du point de vue familial en coupant les ponts avec ses

parents. Et seul il l’était aussi du point de vue sentimental. Divine se

considérait comme un homme, il était gay mais pas transgenre ou

transsexuel. Dans les années 80, il a entretenu une longue relation avec

un homme marié prénommé Lee qui le suivait partout. Après une

séparation, il a eu une courte relation avec un acteur porno gay, Leo

Ford, qui a été plus que relatée dans les médias ce qui a mis fin à son

idylle. Il y eut de brèves aventures d’un soir avec des jeunes hommes

ramassés lors de ses tournées musicales. Si Divine était gay, il n’a

jamais voulu prendre part aux manifestations de revendication des droits

aux homosexuels ce qui, selon son agent, aurait néfaste à son image.

John Waters crée en 1989

Cry Baby avec à nouveau Ricky Lake et Johnny Depp. Le rôle de

Delit-de-faciès était à l’origine pour Divine. Mais le décès de l’acteur a tout remis en cause et le rôle fut alors attribué à

Kim McGuire

Divine, tout au long de sa singulière carrière, est devenu une icône

connue et reconnue. De nombreux documentaires retraçant sa vie ont été

produits suite à son décès. S’il faut n’en retenir que deux, ce serait

Divine Trash sorti en 1988 ou

I am Divine qui est sorti en mars 2013.

Et juste une dernière petite chose avant de finir cet article, Divine a tellement marqué les esprits que même les

Studios Disney lui ont rendu hommage dans un animé de 1989. Vous ne voyer vraiment pas de quoi je parle ? Alors cliquez sur ce

lien et vous comprendrez tout de suite.

Et voilà tout ce que je pouvais dire sur la divine Divine.

J'espère vous avoir fait découvrir ou redécouvrir ce personnage

hors-norme haut en couleur.