Il y a quelques mois (ou peut-être un an déjà ?!) Soderbergh avait annoncé sa retraite en clamant que « le cinéma, c’est comme Capri, c’est fini, et dire que c’était la ville de mon premier amour». Malheureusement pour nous, le réalisateur s’était sans doute foutu de notre gueule, parce qu’il a quelques films en chantier et, son nouveau film destiné à un grand public, Contagion, vient de sortir. Exposons ici pourquoi Contagion est un retour aussi raté que celui de DSK sur TF1.

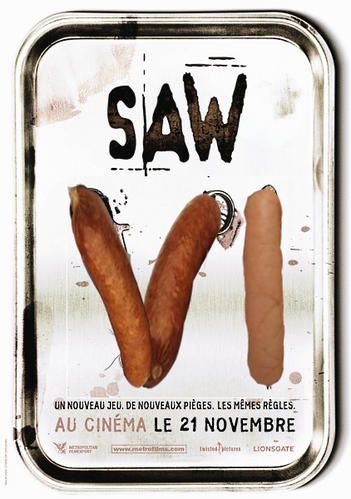

Déjà, l’affiche du film trompe énormément, comme un éléphant du PS. Des grands noms, des visages connus, une police aussi sanglante qu’horrifique qui annonce un tagline dantesque, à savoir, « que rien ne se propage comme la peur ». De quoi faire trouiller les non-avertis. Citons aussi vite l’exemple des publicités pour la radio, qui jouent sur le même tableau : bruits rappelant l’apocalypse – telle que le cinéma nous l’a déjà décrit au travers de films de zombies par exemple -, déclarations des autorités sanitaires et politiques qui font écho à la grippe porcine, et doublures françaises toujours aussi atroces à écouter. Mais la cerise sur le gâteau, c’est la bande-annonce (mensongère), qui est tout à l’inverse du film : elle présente une histoire qui semble complexe, intéressante et rythmée.

En réalité, il n’en est rien, ce qui est d’autant plus drôle que Soderbergh était adulé pour son sens de la cadence il y a dix ans, sens qu’il a visiblement complètement perdu quand on se retrouve devant Contagion, un film qui capte l’attention vingt minutes avant d’agir sur la formation réticulée du spectateur et de l’endormir sur son siège.

Contagion présente une épidémie mondiale, pire que la grippe porcine (qu’on cite allégrement, sans doute pour réactiver les zones du cerveau peuplées de croyances par rapport aux épidémies), qui décime petits et grands et isole la population survivante dans une crise d’angoisse sinistre. Tout au long du film, nous suivons plusieurs protagonistes impliqués de près ou de loin dans le développement ou l’éradication de la maladie : des médecins, des chercheurs, un blogueur, un père de famille. Plusieurs problématiques sont abordées en une heure quarante-cinq : les questions de prise en charge des patients, de prise en charge des familles, de santé publique, de remèdes alternatifs, de populations désavantagées par rapport aux autres (ici, l’Asie), l’hypocrisie et les mensonges des Etats, etc. On multiplie donc les intrigues, ce que Soderbergh maîtrisait dans Traffic, mais qu’ici, il émancipe de tout intérêt : on effleure les personnages, et on ne ressent d’ailleurs aucune véritable empathie pour eux, puisque on les connaît à peine, on ne les comprend pas non plus, forcément. Tout est présenté d’une façon superficielle, quasi-anecdotique. On regrette de ne pas avoir creusé le personnage insupportable de Jude Law qui promettait clairement plus que l’apathie de Matt Damon, en papa poule qui veut sauver sa fille.

A vrai dire, il y avait beaucoup de bons éléments à exploiter dans Contagion, il fallait forcer le rythme, créer un climat hostile et asphyxiant (voire apocalyptique total), souligner le travail (ou l’hypocrisie, au choix selon les convictions) des autorités sanitaires, faire entrer le spectateur dans la peur, la vraie peur, la panique même. A la place, Contagion est plutôt un iceberg : une structure de glace dans laquelle il est impossible de s’immiscer. Structure de glace parce qu’il est mal aisé de cerner ou même d’apprécier les personnages, qui, sur l’écran, ressemblent à des ombres fuyantes impossibles à suivre, il y en a d’ailleurs trop à essayer de traquer. La froideur des relations à peine esquissées entre ces protagonistes est d’ailleurs une erreur de plus : Contagion est lésé d’un point de vue émotionnel, ne promet aucune autre sensation que celle de l’ennui. L’autre grand problème de taille – qui freine définitivement toute tentative d’appréciation- est le rythme du film, soporifique à souhait après la surprise engendrée par les vingt premières minutes, qui vont de découvertes en stupéfactions. C’est dommage, il y avait beaucoup à tirer d’un film pareil. Mais voilà, Soderbergh aurait mieux fait de prendre une – vraie- retraite un peu plus tôt afin de nous épargner cette énorme ineptie de bas étalage qui exhibe grossièrement des têtes connues (sans doute pour s’attirer de gros dollars ?!) pour palier au manque de consistance du film (qui n’est qu’en fait une présentation très brève et stéréotypée des causes et conséquences d’une épidémie mondiale).

trailer